Was bedeutet uns Lichtmess

Zeichen und Symbole

Kerzensegnung

Zu vielerlei Anlässen schmücken Kerzen unsere Zimmer: zu

Geburtstagen, bei Feierlichkeiten, an dunklen Winterabenden. Kerzen

spenden Licht und Wärme, sorgen für Feierlichkeit und

Behaglichkeit. Auch in den christlichen Kirchen nutzt man die

unterschiedlichsten Kerzen: Taufkerzen, Opferlichter, Altarkerzen

und natürlich die Osterkerze. Ihnen allen ist gemein, was Christen

‚hinter’ den Kerzen sehen: Jesus Christus, das Licht der Welt. Im

Johannes-Evangelium ist das Wort Jesu Christi aufgeschrieben: „Ich

bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der

Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben“

(Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 12). In der Ausrichtung an

Jesus Christus versuchen Christen, das Leben und die Welt zu

gestalten.

Am Festtag ‚Darstellung des Herrn’ werden in den katholischen Kirchen die Kerzen gesegnet. Doch diese Kerzensegnung sollte man nicht magisch verstehen. Durch die Segnung wird der Kerze keine ‚magische Wirkweise’ zugefügt. Mit der Segnung soll sich der Mensch, der sich des gesegneten Gegenstandes bedient, des Willens Gottes bewusst werden. Gott will ewiges Heil für alle Menschen, ein Leben, das nicht durch Dunkel und Traurigkeit, sondern durch Licht und Hoffnung gekennzeichnet ist. Der Zuspruch in der Segnung will im Menschen diese göttliche Heils-Zusage wachrufen. Christen können ihr Leben bewusster – am Willen Gottes ausgerichtet – gestalten, können ‚Licht’ auch für andere sein. So heißt es im Gebet, das am Fest der ‚Darstellung des Herrn’ während der Messfeier gebetet wird:

„Gott, du bist das wahre Licht,

das die Welt mit seinem Glanz hell macht.

Erleuchte auch unsere Herzen,

damit alle, die heute mit brennenden Kerzen

in deinem heiligen Haus vor dich hintreten,

einst das ewige Licht deiner Herrlichkeit schauen.

Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn.“

Am Festtag ‚Darstellung des Herrn’ werden in den katholischen Kirchen die Kerzen gesegnet. Doch diese Kerzensegnung sollte man nicht magisch verstehen. Durch die Segnung wird der Kerze keine ‚magische Wirkweise’ zugefügt. Mit der Segnung soll sich der Mensch, der sich des gesegneten Gegenstandes bedient, des Willens Gottes bewusst werden. Gott will ewiges Heil für alle Menschen, ein Leben, das nicht durch Dunkel und Traurigkeit, sondern durch Licht und Hoffnung gekennzeichnet ist. Der Zuspruch in der Segnung will im Menschen diese göttliche Heils-Zusage wachrufen. Christen können ihr Leben bewusster – am Willen Gottes ausgerichtet – gestalten, können ‚Licht’ auch für andere sein. So heißt es im Gebet, das am Fest der ‚Darstellung des Herrn’ während der Messfeier gebetet wird:

„Gott, du bist das wahre Licht,

das die Welt mit seinem Glanz hell macht.

Erleuchte auch unsere Herzen,

damit alle, die heute mit brennenden Kerzen

in deinem heiligen Haus vor dich hintreten,

einst das ewige Licht deiner Herrlichkeit schauen.

Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn.“

Darstellung des Herrn

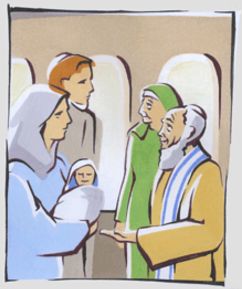

In den Gottesdiensten am 2.Februar wird den Gläubigen die biblische

Geschichte von der ‚Darstellung des Herrn’ (nachzulesen im

Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Verse 21-38) vorgetragen: Gemäß den

jüdischen Vorschriften bringen Maria und Josef ihren erstgeborenen

Sohn zum Tempel nach Jerusalem. Dies ist zur Lebenszeit Jesu ein

üblicher jüdischer Brauch. Den Ablauf kann man sich so vorstellen:

In der Regel nimmt der Priester das Kind entgegen und legt es auf

den Altar: Zeichen, dass es von Gott kommt und (zu) ihm gehört.

Dann gibt der Priester das Kind den Eltern zurück. Symbolisch wird

damit ausgedrückt: Gott gibt es in die Obhut der Eltern zurück, die

es erziehen und begleiten werden. Zum Dank und zur Vergebung von

Sünden bringen die Eltern zwei Tiere als Opfer dar. Maria und Josef

bringen das Opfer der ärmeren Bevölkerung: zwei Tauben. Soweit

entsprach das Handeln der Eltern üblichem jüdischen Brauch.

Zwei alte Menschen begegnen den Eltern im Tempel: der greise Simeon und die hochbetagte Hanna. Sie erkennen im Jesuskind den von Gott verheißenen Erlöser und benennen dies vor den Eltern und dem ganzen Volk, das „auf die Erlösung Jerusalems“ wartete (nachzulesen im Lukasevangelium Kapitel 2, Vers 38).

Vierzig Tage waren seit der Geburt Jesu vergangen. Die Zahl 40 hat in der Bibel vielfältige Bedeutung: 40 Tage dauert die Sintflut, 40 Jahre zieht das Volk Israel durch die Wüste, bevor es das gelobte Land erreicht, 40 Tage verbringt Jesus in der Wüste, bevor er sein öffentliches Wirken beginnt. Allen diesen verschiedenen 40-Tage-Fristen ist etwas gemeinsam: es geht um Zeiten der Klärung und Vorbereitung. Sie werden durchlebt, bevor Gott seine gute Absicht mit den Menschen zeigt. Auch mit der ‚Darstellung im Tempel’ ist eine solche Frist abgelaufen: der greise Simeon und die hochbetagte Hanna erkennen in Jesus Christus die gute Absicht Gottes mit den Menschen, den Erlöser der Menschheit. Sie preisen und danken Gott dafür, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Die ‚Darstellung des Herrn’ im Tempel geht über den üblichen Dankritus hinaus: Gottes Sohn ist in die Welt gekommen, um zu heilen und zu erlösen.

Weitere Informationen zu diesem wie zu anderen Festen des Kirchenjahres finden Sie in den Materialmappen „Wir familien zwei, drei, vier ... und mehr“. Schauen Sie doch einmal nach unter ‚Das Projekt’.

Zwei alte Menschen begegnen den Eltern im Tempel: der greise Simeon und die hochbetagte Hanna. Sie erkennen im Jesuskind den von Gott verheißenen Erlöser und benennen dies vor den Eltern und dem ganzen Volk, das „auf die Erlösung Jerusalems“ wartete (nachzulesen im Lukasevangelium Kapitel 2, Vers 38).

Vierzig Tage waren seit der Geburt Jesu vergangen. Die Zahl 40 hat in der Bibel vielfältige Bedeutung: 40 Tage dauert die Sintflut, 40 Jahre zieht das Volk Israel durch die Wüste, bevor es das gelobte Land erreicht, 40 Tage verbringt Jesus in der Wüste, bevor er sein öffentliches Wirken beginnt. Allen diesen verschiedenen 40-Tage-Fristen ist etwas gemeinsam: es geht um Zeiten der Klärung und Vorbereitung. Sie werden durchlebt, bevor Gott seine gute Absicht mit den Menschen zeigt. Auch mit der ‚Darstellung im Tempel’ ist eine solche Frist abgelaufen: der greise Simeon und die hochbetagte Hanna erkennen in Jesus Christus die gute Absicht Gottes mit den Menschen, den Erlöser der Menschheit. Sie preisen und danken Gott dafür, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Die ‚Darstellung des Herrn’ im Tempel geht über den üblichen Dankritus hinaus: Gottes Sohn ist in die Welt gekommen, um zu heilen und zu erlösen.

Weitere Informationen zu diesem wie zu anderen Festen des Kirchenjahres finden Sie in den Materialmappen „Wir familien zwei, drei, vier ... und mehr“. Schauen Sie doch einmal nach unter ‚Das Projekt’.

Blasius-Segen

In den Tagen um das Fest ‚Darstellung des Herrn’ wird in den

meisten katholischen Kirchen der sogenannte ‚Blasius-Segen’

gespendet. Der Gedenktag des Heiligen Bischof Blasius ist der 3.

Februar.

Der Legende nach hat der Heilige Bischof Blasius einem Kind, das durch das Verschlucken eines kleinen Knochens zu ersticken drohte, das Leben gerettet. Nach seinem Tod wählten sich die Gläubigen den Hl. Blasius zum Fürsprecher der an Halskrankheiten leidenden Menschen.

Der Blasius-Segen wird gespendet, indem zwei gekreuzte Kerzen in Halshöhe über den zu Segnenden gehalten werden. Dazu spricht der Priester die Worte: „Auf die Fürsprache des Hl. Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheiten und allem Bösen“. Der Blasius-Segen ist nicht als magische Zauberformel zu verstehen. Er ruft wach, dass der Mensch auch im Leid sich der begleitenden Fürsprache der Heiligen wie der Mitchristen und der liebenden Zuwendung Gottes bewusst und sicher sein darf.

Der Legende nach hat der Heilige Bischof Blasius einem Kind, das durch das Verschlucken eines kleinen Knochens zu ersticken drohte, das Leben gerettet. Nach seinem Tod wählten sich die Gläubigen den Hl. Blasius zum Fürsprecher der an Halskrankheiten leidenden Menschen.

Der Blasius-Segen wird gespendet, indem zwei gekreuzte Kerzen in Halshöhe über den zu Segnenden gehalten werden. Dazu spricht der Priester die Worte: „Auf die Fürsprache des Hl. Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheiten und allem Bösen“. Der Blasius-Segen ist nicht als magische Zauberformel zu verstehen. Er ruft wach, dass der Mensch auch im Leid sich der begleitenden Fürsprache der Heiligen wie der Mitchristen und der liebenden Zuwendung Gottes bewusst und sicher sein darf.