Was feiern wir an Sankt Martin?

Zeichen und Symbole

Helm und Schwert

Der Hl. Martin wird zumeist als römischer Soldat dargestellt. Als

Sohn eines römischen Offiziers trat er selber schon in jungen

Jahren dem Militär bei. Sein Name, Martinus, kommt vom lateinischen

„mars“ und bedeutet: Dem Kriegsgott Mars geweiht. Wie sein Name, so

prägten Krieg und Militär seine Kinder- und Jugendjahre.

Mitra und Bischofsstab

Mit 18 Jahren verließ er den Militärdienst und tauscht die Karriere

gegen ein einfaches Mönchsleben. Seine einfache Lebensweise und

seine Zuwendung zu den bei ihm ratsuchenden Menschen führen dazu,

dass er im Jahre 371 gedrängt wurde, die Bischofswürde anzunehmen.

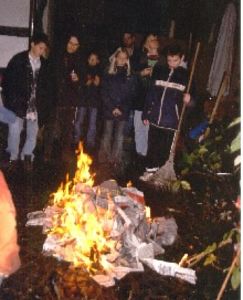

Martinsfeuer

Das Martinsfeuer soll Ausdruck dafür sein, dass Gott sich mit Licht

und Wärme den Menschen zuwendet. Am Martinstag abgebrannt, verweist

es auf einen Menschen, durch dessen Leben die Liebe und Wärme

Gottes für die Menschen spürbar wurde.

Martinsgänse

Die Martinsgans erinnert an eine Legende aus Martins Leben: Martin

wollte das Bischofsamt eigentlich nicht übernehmen. Als die

Menschen kamen, um ihn in die Stadt zu holen, versteckte er sich im

Gänsestall. Mit ihrem lauten Geschnatter verrieten ihn die Gänse.

Zur Strafe wurden sie geschlachtet und verzehrt. Wahrscheinlicher

aber ist ein ganz pragmatischer Grund für das Schlachten der

Martinsgänse: Am Ende des Herbstes wurden Tiere, deren Durchfüttern

durch den Winter zu teuer war, geschlachtet und als Lohn an Knechte

bzw. als Pachtzins abgegeben. Die Zuordnung zum Martinsfest

erfolgte wohl erst später.